Por: GABRIEL LECUMBERRI / Fotos: autores desconocidos/ Internet

A precavidito lo conocí cuando era un niño más bien bajito, morenito, patizambo, pobrecito de trapío, escurrido de carnes y con la pelambrera en puntas. Por cada kilo de chaquira que se le tirase a la cabeza, Precavidito recogía lo menos seiscientos gramos. Lo que se dice un dejadito de la mano de Dios.

-Precavidito será torero, como su padre. Mire usté qué percha. Eso, claro, lo decía su padre.

Don Precavido Montes y Fuentes, que de torero tenía los apellidos, era de oficio pedicuro y lo conocían todos como el confiable arreglador de pies de las señoras finas del barrio. Las uñas enterradas y los callos de las señoras, que ya no resultaban tan finos, la verdad es que a Don Precavido no le hacían ninguna mella. A sus pies, señora, decía Don Precavido, con las tablas que da una profesión largamente ejercida y, sin más, ponía manos a las patas.

Don Precavido, en sus lejanas mocedades, fu gente de coleta. Había partido plaza más de diez domingos, algunos sábados, cuatro jueves y un lunes, en novenarios y chonadas, por esos pueblos aislados, con redondeles de trancas y festejos de santos patronos.

Mucho había llovido desde entonces y lo increíble era, que a sus sesenta pasados, Don Precavido conservara en el alma las ilusiones y en el baúl el vestido que luciera en sus buenos tiempos, remiendo y oro, para el día bendito en que Precavidito tomara la alternativa y asombrara a la afición con su arte sublime.

Don Precavidito, sobra decirlo, pasó sin pena ni gloria por los ruedos de los pueblos, sitios hostiles donde la gente, en cuanto lo veían tomando el olivo, lo que sucedía con cierta frecuencia, le gritaban unas cosas de no contarse y le arrojaban todo lo que se hallaban a la mano.

Y sin embargo, de manera inexplicable, a lo que Don Precavido le achacaba su falta de éxito en la torería, era a su propio nombre de pila, tan poco taurino que no le había ayudado nadita. A eso y también que le tenía mucho respeto a los toros. Y a las vacas. Menudas maromas le habían propinado las vacas a Don Precavido, en sus mocedades.

Pero, desde luego, diremos en su favor que, en efecto, el nombre no sonaba, y de ahí que el hombre pasara largas horas cavilando sobre alguno más torero, que catapultase a su muchacho por la senda del triunfo.

Por otra parte, se arrepentía de sus pecados de haberle puesto su mismo apelativo gafe al retoño, aunque de eso tuviera poco la culpa de su mujer, Doña Perpetua, a quien le parecía precioso.

La esposa, alma gemela, compartía las mismas inquietudes toreras que el marido y era común encontrarlos los domingos, afuera de la plaza, vestidos él y el chico de maletillas y la señora y las cuatro hijas de lunares, tocando el pandero, en un cuadro de lo más flamenco.

La mujer y las niñas no tenían, por cierto, ni la más pajolera idea de los misterios del cante jondo, pero como el respetable que iba llegando compartía la misma ignorancia y además acudía de buen humor, resultaba aquello un bonito número, pletórico de “folclor”.

Invariablemente, faltando unos minutos para la hora del clarín, y ya con los ciudadanos americanos formados ordenadamente para entrar, Don Precavido recorría la fila de extranjeros con su cara más seria y gritando en voz alta: «tickets, tickets…».

Nunca faltó el gringo despistado que le entregaba sus entradas, pensando que se trataba del acomodador. Eso si, gente de principios, Don Precavido, en cuanto cogía dos boletos, tiraba a correr, metiéndose a la plaza él y el niño por distinta puerta. Tampoco era cosa de abusar. La señora perpetua y las hijas se quedaban siempre afuera, tocando el pandero y sacando para la cena.

Pero al fin sonrió la fortuna y un buen día le llegó a Precavidito el debut. Apareció en los carteles como sobresaliente en un mano a mano de famosos, en letras pequeñas, es cierto, pero claras, con el torero remoquete de El Niño del Pandero, nuevo en esta plaza de la hermosa provincia mexicana.

Desde ese momento, todos los preparativos fueron pocos: la madre se aplicó al arreglo del viejo terno, las niñas a la limpieza, almidonado y planchado de capotes y muletas, y el padre a las tertulias de promoción de la futura estrella, con mucho café, mucho anís, mucho dominó, mucha platica y mucho optimismo, que es lo que se estila en estos casos. Al Niño del pandero, en cambio, no lo calentaba ni el sol.

La morena piel se le tornó verdosa, la bilis se le salía por las orejas y las noches se le volvían interminables, con la jindama rondándole la cama y erizándole los pelos de la nuca, y los del resto de su cuerpecito gitano, los tenía el chico de natural erizado. Insostenible e inconfesable situación, dado el enorme compromiso que le había echado a los lomos su padre, con tantos años de cuento.

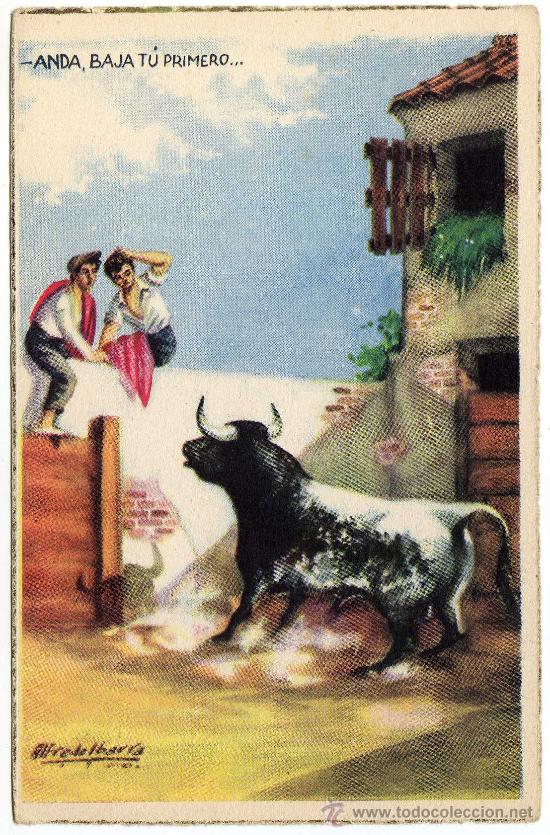

El día del debut hizo el paseo Precavidito detrás de los mandones, muy marchoso, y hasta ese momento iba todo saliendo requetebién. Luego saltaron cinco toros a la arena, y ninguno de los maestros se dignó a invitarlo a un quite. Maravilloso y colosal. Hasta que, ¡ay de mi!, salió el sexto: colorado, gordo, carifosco y cornalón. Un pavo. -Venga chaval-

Sintió Precavidito que un sudor frío le corría por el espinazo. Eso de los sudores fríos que corren por el espinazo no quisiéramos sentirlo jamás y ya no hablemos de los calientes, que son francamente repugnantes. A empujones se despegó del burladero el aspirante a figura y citó al bicho con el capote a la espalda, cerrando los ojos y esperando lo peor. Pero lo peor solo vendría después, ya que al abrirlos se enteró Precavidito que el toro, milagrosamente, había pasado. Al segundo capotazo, sin embargo, el morito se le venció por el izquierdo, se lo echó a los cuernos y le tiró en el aire un certero derrote, que tuvo la consecuencia de abrirle un surco en la pelambrera, lo que no había conseguido antes ningún peine. Le hizo el toro tal alcancía en la cabeza, que se impresionaba uno de verla, pues además le sangraba como a un condenado.

Se lo llevaron en voladas a la enfermería, de la que el torero ya no quiso salir hasta que ya no quedó nadie en la plaza, ni siquiera el médico, pues iba a ser padrino de cojines en unos quince años y tuvo que irse de prisa para llegar puntual a la misa de su ahijada. Las veinte horas completas de autobús hasta México se las tiró Precavidito con la mollera vendada, y otros quince días también.

Nunca más apareció en los carteles El Niño del Pandero. Y ya no volvimos a ver el cuadro flamenco afuera de la plaza, hasta muchos años más tarde.

Precavidito, vestido de maletilla y pintando canas, me contó entonces que Don Precavido había palmado hacía algún tiempo, de un síncope súbito que le dio en Tupinamba, mientras se tomaba una copa de anís, causándole un gran disgusto a todos en la mesa y dejando a su compañero de juego con un palmo de narices y con la mula de “seises” ahorcada.

De la mano de Precavidito venía un chico más bien bajito, morenito, patizambo, pobrecito de trapío, escurrido de canes y con la pelambrera en puntas, que habría recogido, sin duda ninguna, setecientos cincuenta gramos por cada kilo de chaquira que se le tirase en la cabeza.

-Precavido Montes tercero será torero, como su padre.

Mire usté qué percha-.

Eso, claro, lo decía su padre.